Origines de la grippe

Le virus grippal a été découvert au début du XXe siècle, caractérisé par sa capacité à muter rapidement, ce qui complique sa prévention et son traitement. Cette découverte a permis une meilleure compréhension de ses origines et de son comportement épidémique.

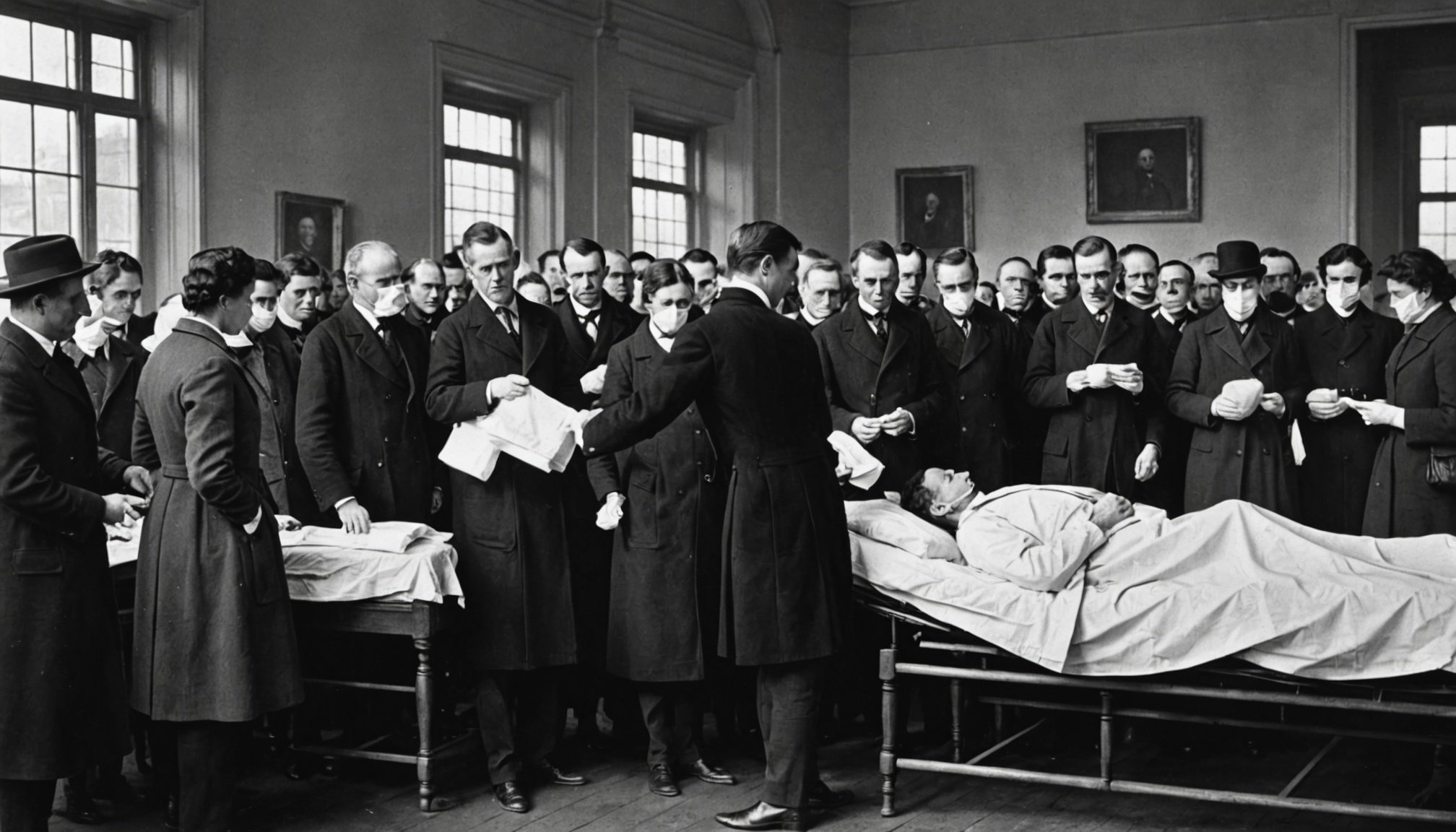

Les premières épidémies documentées remontent à plusieurs siècles, mais c’est au cours de la pandémie de 1918, connue sous le nom de grippe espagnole, que l’impact mondial de la grippe a été pleinement reconnu. Avant cette époque, les épidémies de grippe étaient souvent confondues avec d’autres maladies respiratoires, ce qui rendait difficile leur identification précise.

La transmission du virus se fait principalement par l’air, via des gouttelettes respiratoires. Cela explique sa propagation rapide dans les populations humaines. Au fil du temps, le virus grippal a évolué, générant de nouvelles souches responsables de pandémies périodiques, chacune nécessitant des approches scientifiques et médicales adaptées.

Cette histoire du virus est essentielle pour mettre en perspective les progrès réalisés dans la recherche actuelle. Elle souligne aussi l’importance des vaccins et des traitements antiviraux comme réponses vitales aux défis posés par la grippe à travers le monde.

Épidémies notables

L’impact des pandémies de grippe sur l’histoire mondiale est indéniable, avec la grippe espagnole de 1918 en étant un exemple tragique. Cette pandémie a causé des millions de décès, révélant les limites des systèmes de santé de l’époque. La grippe espagnole, se propageant rapidement à travers le globe, a illustré la nécessité d’une coordination internationale pour lutter efficacement contre de telles menaces.

La grippe asiatique de 1957

La grippe asiatique de 1957 a présenté des défis similaires, bien que les avancées médicales aient permis une réponse plus rapide. Cette pandémie a servi de leçon, soulignant l’importance de la recherche sur les vaccins et des stratégies de communication pour minimiser la panique publique.

De nos jours, la gestion des épidémies récentes nécessite un suivi constant et une adaptation rapide, renforcée par les leçons historiques. Les techniques modernes de surveillance épidémiologique permettent de détecter et d’analyser rapidement les nouvelles souches virales, tandis que les campagnes de vaccination et les traitements antiviraux sont continuellement améliorés. En intégrant ces stratégies, les sociétés contemporaines peuvent mieux se préparer à d’éventuelles pandémies futures.

Développements scientifiques

Les progrès scientifiques ont révolutionné notre compréhension du virus grippal et transformé la manière de concevoir les vaccins contre la grippe. La découverte de l’ARN du virus a permis d’élaborer des méthodes plus précises pour identifier rapidement de nouvelles souches virales. Grâce à cette avancée, la recherche s’est focalisée sur la création de vaccins adaptés aux mutations constantes du virus.

Au fil des années, l’évolution des traitements antiviraux a joué un rôle crucial dans la réduction de la gravité des symptômes grippaux. Avec l’apparition d’antiviraux puissants, tels que l’oseltamivir, les patients ont désormais accès à des solutions efficaces qui limitent la progression de la maladie. Ces traitements, bien que non curatifs, sont essentiels pour atténuer les complications chez les populations vulnérables.

Les innovations continues dans ce domaine promettent des vaccins plus universels, potentiellement capables de prévenir un spectre plus large de souches virales avec une meilleure efficacité. Ces avancées offrent une lueur d’espoir pour un avenir où les épidémies grippales peuvent être maîtrisées plus rapidement et avec un impact moindre sur la société.

Réponses sociétales

La réponse gouvernementale face aux épidémies de grippe a évolué, intégrant des stratégies pour atténuer l’impact de ces crises. Les mesures incluent la mise en œuvre de plans de prévention à l’échelle nationale et locale, tels que des campagnes de vaccination et l’amélioration de l’accès aux traitements médicaux. La sensibilisation au dépistage et à la gestion des symptômes joue également un rôle crucial.

Les politiques sanitaires sont façonnées par l’urgence de contenir le virus et de protéger les populations vulnérables. Cela s’est traduit par des initiatives visant à renforcer le système de santé, à former le personnel médical et à développer l’infrastructure nécessaire pour répondre efficacement aux flambées épidémiques. Le succès de ces réponses sociétales dépend de la coopération entre les gouvernements, les experts médicaux et la société civile.

En parallèle, la sensibilisation et l’éducation du public sont essentielles pour encourager des comportements protecteurs, tels que l’hygiène personnelle, le port de masques et la vaccination. À travers des campagnes d’information, le public est mieux préparé à faire face aux défis posés par la grippe et à participer activement à la réduction de sa propagation.

## Implications culturelles et médicales

L'**impact culturel** de la grippe s'est manifesté par le biais de nombreux **témoignages** historiques, illustrant comment les sociétés ont vécu ces épreuves. Les récits des pandémies passées soulignent la résilience humaine et la façon dont les collectivités ont affronté la peur et l'incertitude. Ainsi, la grippe a influencé la culture populaire, apparaissant dans des œuvres littéraires et cinématographiques.

Le rôle de la **médecine** dans la gestion des épidémies grippales a été crucial. Elle s'est adaptée pour fournir des soins adéquats et développer des traitements innovants. L'évolution des connaissances médicales a permis de réduire les taux de mortalité associés aux épidémies et de mieux préparer les systèmes de santé aux défis futurs.

Face aux épidémies, les systèmes de santé ont dû s'adapter rapidement, accentuant l'importance des infrastructures robustes et des personnels bien formés. Les **adaptations** incluent l'amélioration des protocoles de diagnostic et des méthodes de traitement, tout en promouvant la recherche constante pour affiner ces pratiques médicales. Ces ajustements continuent de démontrer l'importance cruciale de la vigilance et de l'innovation dans la lutte contre les maladies infectieuses.

Perspectives futures

Alors que la prévention de la grippe avance, l’accent est mis sur les innovations dans le développement de vaccins. Des recherches prometteuses concernent des vaccins plus universels, ciblant divers sous-types de virus grippal pour offrir une protection étendue. Cette approche vise à réduire les mutations qui rendent les vaccins actuels parfois moins efficaces.

La surveillance épidémiologique continue est cruciale pour détecter rapidement les souches émergentes. Les technologies modernes, comme la séquençage génétique, permettent une analyse rapide, essentielle pour l’élaboration de stratégies de santé publique. La capacité à anticiper les mutations potentielles et à répondre rapidement pourrait atténuer l’impact des futures épidémies.

La collaboration internationale joue un rôle déterminant dans la prévention des pandémies grippales. Partenariats entre pays, partage de données et échanges scientifiques renforcent la capacité globale à contenir la propagation du virus. Une approche coordonnée et concertée maximise les ressources disponibles et assure une réponse efficiente à l’échelle mondiale. Face aux défis posés par les pandémies, l’innovation et la coopération sont essentielles pour faire face aux épidémies de demain.